整理這些技術筆記真的很花時間,如果你願意 關閉 Adblock 支持我,我會把這份感謝轉換成更多「踩坑轉避坑」的內容給你!ヽ(・∀・)ノ

【Day 2】第一次上網就沉迷!從史萊姆之家走進網路的世界

懵懂中探險 — 我的網路初體驗

自從阿伯讓我接觸到電腦後,每一次假日最期待的就是去阿伯家,那為什麼是假日呢?因為平日家人要上班,只有假日才有時間帶我去阿伯家。

「Ray 這個假日要去阿伯家嗎?」家人問我。

「好!」我非常興奮地回答。

去啦!哪次不去!都快被養成電腦成癮症了,怎麼可能不會想去呢?

Note

所謂的『電腦/網路成癮症』,泛指過度使用網路/電腦、難以控制,而導致學業、人際關係以及身心健康等方面受到負面影響的一種行為問題。

(這邊會講電腦成癮症並不是隨便講講的,在國中的時候,我曾經因為沉迷於電腦遊戲而影響到學業。)

記得有次清明節回老家掃墓,那天下著傾盆大雨,掃墓完後,我們只能在親戚家中等待雨停,等待過程中,我跑去樓上找一位比我年長 10 歲的大葛格玩…

暫停!我知道你看到關鍵字 大葛格…… 之後腦袋應該是浮現了什麼奇怪的畫面,為了避免你繼續往下幻想,所以我必須先阻止你!

跑到樓上後,剛好那位大葛格(由於我忘記他的輩份,所以一律稱「大葛格」)正在用電腦,但這一次我已經知道那個鐵盒子叫做電腦、黑色的玻璃叫做螢幕、白色的按鍵叫做鍵盤以及老鼠是用來控制電腦的。

「大葛格!你在玩什麼?」我跑到他身後問道。

現在回想起來,其實這個大葛格對小孩子非常不耐煩,尤其是我當時像機關槍一樣子彈連射…

「你在玩什麼?」

「這個是什麼?」

「你在幹嘛?」

「好玩嗎?」

你沒看錯,當時這個小屁孩不到三十秒就直接瘋狂輸出問題,當時大葛格的臉色真的是臭到極致。

「沒有玩什麼,我正在上網逛網頁,你不要吵我!」一副不耐煩也不想看我,繼續用他的電腦。

你要知道,通常你只要回了這個小屁孩問題,這個小屁孩就會一直問下去,不管你是否要理他。

「所以上網是什麼?」

「上網可以幹嘛?」

「畫面上這個是什麼呀?」

只能說,當時這位大葛格雖然不耐煩歸不耐煩,但還是解釋了幾句話給我聽。

「我正在逛一個網頁叫做『史萊姆的第一個家』,這是一個下載免費軟體的地方,你不要吵我,我要專心上網。」然後就繼續他的事情。

「上網?」

「下載免費軟體?」

「什麼是免費軟體?」

一個回覆我可以延伸出三個問題,一度把大葛格逼到直接關機走下樓,最印象深刻他講了一句話:

「煩死了!X!」把螢幕關掉,怒氣沖沖推開椅子走下樓。

但長大之後,這位大葛格每次遇到電腦都會跑來求救我,這又是另一個故事了。

單機遊戲

單機遊戲顧名思義就是在指在『不需要網路』的情況下,就可以玩的遊戲,僅需要一台電腦或者是遊戲主機(FC 遊戲機)即可,當時我第一個接觸到的 MS-DOS 遊戲『格鬥天王』來說,就是一個單機遊戲。

Note

FC 遊戲機指的是,當時任天堂推出的遊戲機,又俗稱為紅白機,當時的遊戲機只有紅色跟白色兩種顏色,所以就有了這個名稱。

那這時候你可能會好奇:

「如果遊戲遇到 Bug 該怎麼辦?難道單機遊戲就不會遇到 Bug 嗎?」

答案是比較少遇到,當時的遊戲機制都比較單純,所以也比較難以遇到一些問題。

「什麼是 Bug ?」

Bug 其實是程式設計中的一種術語,泛指軟體執行時,發生了不可預期的錯誤,這些錯誤可能會導致程式當機、資料遺失、系統不穩定等問題。

以遊戲面來講的話,例如人物可以穿牆(角色可以穿越地圖邊界)、遊戲當機(遊戲跑到特定地方或者是特定操作會導致遊戲當機)、物品消失(遊戲中的物品消失)等等,這些都算是遊戲 Bug 的一種。

「遇到 Bug 該怎麼辦?」

以當時的時代來講,如果遇到 Bug 基本上都不會去修正,畢竟當時遊戲一但推出就代表沒有反悔的可能性,但也因為早期的遊戲機制都比較單純,所以也不會有太多的 Bug(吧?)…例如:超級瑪利歐、俄羅斯方塊、魂斗羅等等,就算有 Bug 有時候也會變成一種特殊的技巧或秘技,方便我們過關。

Note

有些遊戲 Bug 不太算是 Bug,而是原開發者故意留下來的機制,最主要是為了方便開發者測試遊戲用,也就是所謂的『金手指(指令碼)』,這些金手指可以讓玩家在遊戲中獲得無限生命、無限金錢、無限道具等等。

「那如果是現在呢?遊戲遇到 Bug 又該怎麼辦?」

因為現在的網路技術非常發達,所以大多單機遊戲都會包含連接網路功能,也就是説,如果要更新時,你可以透過網路來更新系統得到最新的遊戲體驗或者是修正遊戲 Bug,而這個更新的過程會做身份驗證,確保你是透過正確的管道來更新遊戲,所以有些人在遊戲更新後被 Ban 的原因就是因為他們使用非法管道來更新遊戲。

這邊提一下,修正 Bug 的過程又稱為『除錯』 or 『Debug』。

上網

前面的大葛格…(誤)

前面大哥哥提到他在上網、逛網頁…

「什麼是上網呢?」

上網其實是在講我們透過網路來瀏覽網頁的一個行為/動作,而這個行為/動作就是我們所謂的『上網』。

「那什麼是網頁呢?」

網頁就是一個由 HTML、CSS、JavaScript 等技術所組成的一個頁面,這個頁面會透過瀏覽器來解析並呈現給使用者看,而這個網頁可以是文字、圖片、影片、音樂等等,這些都是網頁所能夠呈現的內容。

Note

這邊提到的 HTML、CSS、JavaScript 是網頁開發的三大基石:

- HTML: 是用來組織網頁的骨架

- CSS: 是用來設計網頁的樣式

- JavaScript: 是用來為網頁增加互動性

不用太過擔心,這些東西我們後面會慢慢來講解,現在你只需要知道網頁主要是由這三個技術所組成的就可以了。

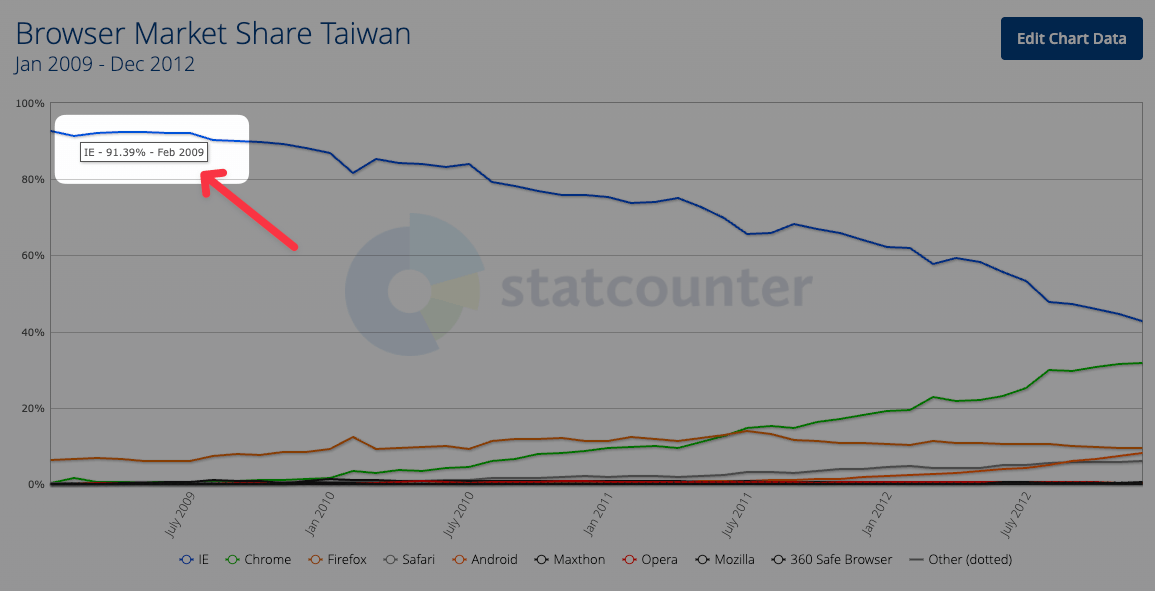

當時來講,我們上網的目的無疑就是查閱資料、下載軟體、觀看影片等等,而這些行為都是透過瀏覽器來完成的,而當時最大且最有名的瀏覽器就是 IE(Internet Explorer),這個瀏覽器是由微軟公司所開發的,而當時的 IE 也是我們上網的主要工具之一。

儘管它現在已經入墳了 QQ

但 IE 對於現代化瀏覽器來講,是一個很重要的基石,但不得不說 IE 之所以能夠成為市佔率最高的瀏覽器主因全歸功於它是預設安裝在 Windows 系統中導致的,在當時的 IE 曾經最高使用度可是高達 90% 以上呢!

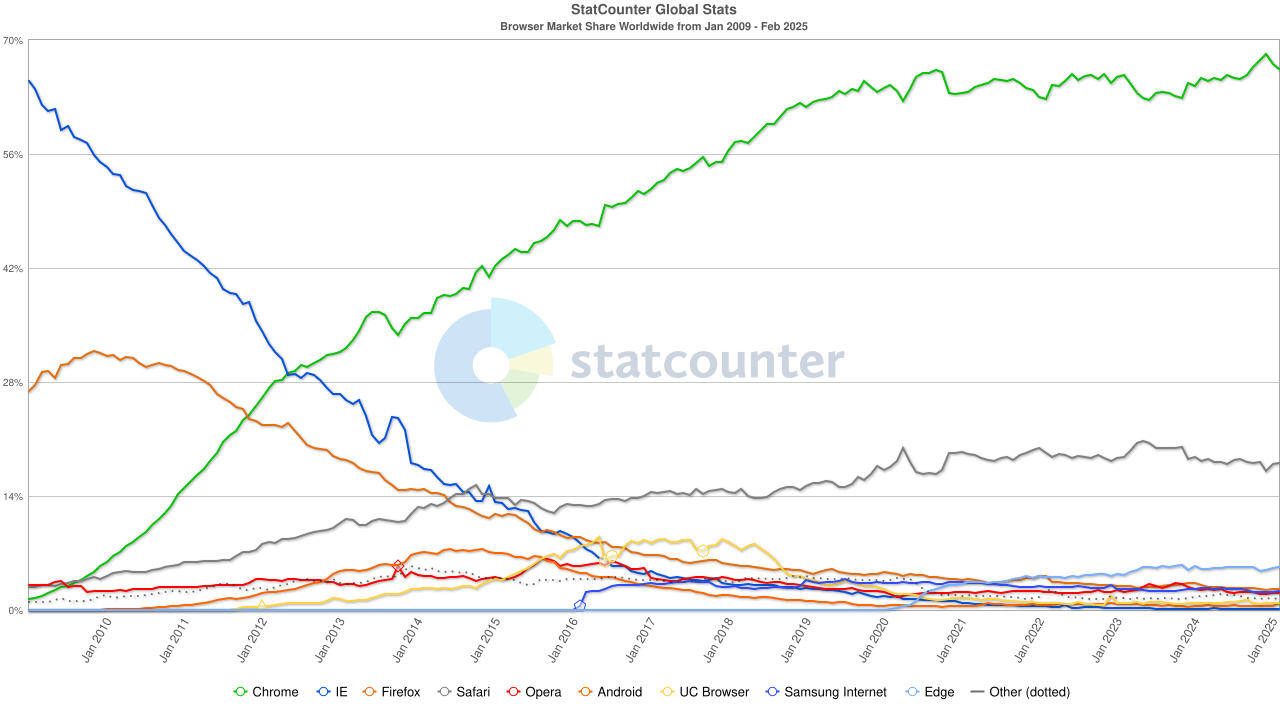

那麼現在呢?我們瀏覽器有哪些呢?

- Google Chrome

- Mozilla Firefox

- Microsoft Edge

- Safari

- Opera

…吧啦吧啦一推

但老實講,實際上市佔率最高的還得是 Google Chrome:

這邊也好奇想問一下讀者們,你們目前使用的瀏覽器是哪一款呢?

早期我是 Firefox 派,但是隨著 Firefox 全球使用率快低於 2% 之後,我就決定轉戰 Google Chrome,畢竟它已經快不符合 『2% 原則』 了。

「嗯?2% 原則?這是什麼意思?」

其實美國政府有提供一個網站叫做「美國政府網站設計系統」(U.S. Web Design System,簡稱 USWDS),這個網站主要目的是統一美國政政府網站的設計規範,例如:

- 無障礙設計(Accessibility)

- 響應式設計(Responsive Design)

- 其他設計規範(例如:色彩、字體、排版等等)

其中 USWDS 的指導方針中,有一個「2% 原則」,這個原則的意思是指,當某個瀏覽器的使用率低於 2% 時,那麼就允許開發者不再支援這個瀏覽器,因為這個瀏覽器的使用率已經低到快要入墳了 XD。(可以當 IE 的鄰居了)

撥號上網

這邊延續一下前面的「上網」這個話題,當時的上網方式是透過撥號上網來完成的。

嗯?撥號上網?你可能沒聽過這個名詞,但你可能聽過『撥接上網』,其實撥號上網跟撥接上網是同一個意思,只是不同的說法,但意思是相同的,為方便理解,底下我會統一使用 「撥接上網」 這個名詞。

早期上網都是使用電話線撥接到 ISP(Internet Service Provider,網際網路服務提供商)的伺服器上,然後透過這個伺服器連接到網際網路,而這個過程中,我們家中需要額外安裝一台 Modem(Modulator-Demodulator,調變解調器)來完成撥接的動作。

Note

所謂的伺服器是指一個專門提供網路服務的電腦系統,這個系統可以是實體也可以是虛擬的伺服器,你現在使用的網站、遊玩的遊戲等等,都是透過伺服器來提供服務的。

在撥接的過程中,你會聽到一連串的「嘟嘟嘟」的聲音,這個聲音就是 Modem 在撥接的過程中所發出的,是將數位訊號轉換成類比訊號的過程。

考慮到很多人應該都沒有聽過,所以我這邊附上一個聲音檔,讓你可以聽聽看:

(聲音來源:Wikipedia)

那這種上網方式有什麼問題呢?

肯定是是有問題的ˊ,不然也不會被淘汰,你說是吧?

撥接上網的問題主要有以下幾點:

- 要先撥號才能上網 (連線前要花時間撥接)

- 佔用電話線 (撥接時,電話打不進來,如撥接過程中有來電會中斷網路)

- 速度超慢 (最快只有 56Kbps)

- 計費昂貴 (依照時間計費,上網時間長=電話費金額高)

總歸一句,就是『慢、貴、麻煩、不穩定』

相較於後續的寬頻上網(ADSL、光纖網路等):

- 不用撥號 (插上就能上網)

- 不佔電話線 (講電話、上網可同時進行)

- 速度快 (單位是 Mbps,比撥接的 Kbps 高出數百倍)

- 收費合理 (以月租制為主,上網多久金額都固定以月計算)

以上種種對比,撥接被淘汰是必然的。

不過寬頻上網仍需要使用 Modem 連接 ISP,但不同於撥接用的電話線,它是透過專用的寬頻線路(ADSL/光纖/同軸)來連線。

「不能直接讀取網路訊號嗎?為什麼還是需要 Modem 呢?」

因為網路訊號的「原始型態」並不是電腦可以直接理解的 0 跟 1,所以 Modem 的作用就是 把網路的原始訊號 調變 / 解調,轉換成電腦能理解的 數位 0 與 1。

那麼以現在來說,我們已經從:

撥接上網 → 寬頻上網(ADSL、VDSL)→ 有線電視網路(Cable Modem)→ 光纖網路(FTTH)

而這個演進過程都是為了讓我們得到更好、更快且更穩定的網路體驗。

但我們終究很難脫離 Modem,畢竟沒有 Modem 的幫助的話,對於電腦來講,就像是看到外星語一樣,無法溝通。

免費軟體

前面有提到『史萊姆第一個家』,這是一個非常老的網站,主要是以提供免費資源為主,至今還是有許多人在使用(包含我),如果你有聽過或者用過的話,代表你跟筆者是差不多年紀的人了(煙)。

Note

由於「史萊姆第一個家」並沒有提供 HTTPS 的連線,所以在瀏覽時,會有瀏覽器的安全性警告,這純屬正常。

這邊也簡單說一下,什麼是免費軟體呢?

免費軟體:不用付錢就可以使用的軟體,通常僅提供基本功能,但同時也會被強迫看廣告或者提供付費管道解鎖全系列功能等,這也就是為什麼有些軟體會免費提供給使用者使用的原因。

「得先嚐到甜頭,才會願意掏錢」你說是吧~~~

在使用這些免費軟體時,也需要注意所謂的授權問題,例如:

- 禁止商業使用

- 禁止二次發佈

- 禁止修改

- 等等

授權的方式也是百百種,例如:

- MIT

- GPL

- Apache License

- 等等

這些授權方式都有各自的規範,所以在使用免費軟體的時候,也要多留意這些授權問題。

讀取、寫入

電腦所有的動作都會牽扯到讀取(Read)與寫入(Write)的行為,舉凡…

- 打開瀏覽器

- 開啟遊戲

- 觀看影片

- 等等

當你在下載、寫入、儲存檔案等等,也都會使用到讀取與寫入的行為。

但讀取與寫入的過程是非常脆弱的,尤其是當你在寫入檔案的時候,如果這個過程被中斷了,那麼就會導致檔案損壞或者是無法開啟。

不知道大家有沒有遇到,當你在使用 USB(隨身碟)寫入資料時,寫到一半把 USB 拔掉,你會發現你的檔案可能會變成無法開啟或者是損壞,這是因為電腦在寫入的行為是一個連續的過程,如果這個過程被中斷,就會導致檔案損壞。

Note

所謂的「連續過程」好比在寫信的時候,信還沒寫完、封好、寄出去,你就把紙撕成兩半,這樣收信的人,就只會收到一堆殘缺的字句,自然看不懂你原本想表達的內容,這就是所謂的毀檔。

因此電腦再開機運作時,就會不停的做大量讀取與寫入的行為,所以正確的關機是為了終止這些行為,確保你的檔案不會因為中斷而損壞。

在電腦中,檔案的「寫入」就像這封信的撰寫與封裝:

- 資料分段(好比信件的段落)

- 組裝封裝(好比放進信封、寫好收件人)

- 存入目的地(好比寄送到郵箱)

如果在第 2 步或第 3 步中途被打斷(斷電、拔掉 USB、系統錯誤),就會導致檔案的結構不完整。

而檔案格式通常有嚴格的「標頭」(header)和「結尾」(footer)定義,缺了其中任何一段,系統就無法正確解析內容,於是檔案就變成損壞或無法開啟哩~

結語

不小心這一篇稍微寫長了一點,畢竟回憶的事情滿多的(笑)

不知道大家有沒有跟我一樣有撥接上網的經驗?還是你們第一次上網就已經是寬頻上網了?!

我還記得以前超級不喜歡人家在我上網的時候打電話來,因為只要一打電話來,我的網路就直接斷線 QQ

好加在現在只剩下網路線被貓扯斷的問題了(遠目)

同步更新

本文將同步更新至以下網站:

整理這些技術筆記真的很花時間,如果你願意 關閉 Adblock 支持我,我會把這份感謝轉換成更多「踩坑轉避坑」的內容給你!ヽ(・∀・)ノ