整理這些技術筆記真的很花時間,如果你願意 關閉 Adblock 支持我,我會把這份感謝轉換成更多「踩坑轉避坑」的內容給你!ヽ(・∀・)ノ

【Day 3】主機板上的迷宮探險:打開電腦殼的第一次震撼教育

人生第一台電腦

有一天下課回到家,我爸跟我說他帶了一台電腦給我。

「Ray,這是我公司淘汰下來的電腦,給你用吧。」我爸一邊看著電視,一邊對著剛回到家的我說。

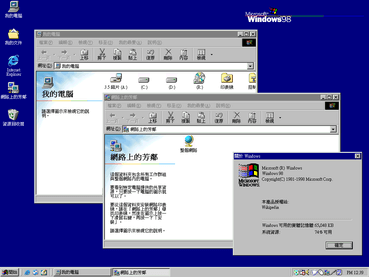

沒錯,就是這麼突然,我莫名其妙有了自己的電腦,如果我記憶沒有錯的話,這台電腦還是 Windows 98 的版本(還是 Windows 95?為了避免被嫌老人臭,所以就寫 Windows 98 吧 XD),反正對我來講就是一台打遊戲的電腦。

「嗶!」按下電腦主機電源按鍵後,所發出的清脆聲。

啊~就是這個熟悉的聲音,就是這個「嗶!」聲讓我對電腦沈迷,儘管我很早就開始接觸電腦,但是能碰到電腦的機會大多都是在阿伯家,所以其餘的下課時間都是在打籃球居多,畢竟那時代並沒有智慧型手機這種東西。

雖然擁有自己的電腦是非常爽的,但其實我並不懂如何使用,儘管我之前在親戚有看過 Windows 98 的操作 ,但當自己真的親自動手時,還是很茫然不知如何下手,瞎操作一番。

Note

GUI 是 Graphical User Interface 縮寫,中文翻譯為「圖形使用者介面」,是指使用圖形、圖像和視覺元素來與電腦互動的畫面,有別於傳統文字介面(如 MS-DOS),GUI 讓使用者可以更直觀地操作電腦。

因為操作介面太陌生,一開始我只能操控滑鼠到處點桌面上的圖示,直到點到Internet Explorer 的圖示後,我才看到熟悉的畫面 (之前大哥哥使用過的畫面,前一章節有提

到)。

而我第一個逛網頁就是… Yahoo!奇摩,嗯?為什麼是這個網頁?

這台電腦是之前我爸公司淘汰下來的,他們預設首頁就是奇摩,我在搜尋列上很熟練地輸入「史萊姆的好玩遊戲區」,當時大哥哥也都是用這個網站玩遊戲 (我都看到好幾回了)。

時隔這麼久,這個網站還有在更新唷,還是有少數人會在上面玩遊戲,以下簡單列出我還記得的經典遊戲:

就在我玩的正入迷時,電腦居然無預警暗了、壞了、關機了。(我才玩沒多久呀…)

為了解決這件事情,我決定自己嘗試著修理這台電腦,畢竟我爸也是常常把壞掉的東西修好,我想我是他兒子,一定也有遺傳到他修東西的天份。

我找了一把十字螺絲起子,轉開電腦主機的側邊螺絲,打開電腦的殼,看看裡面到底怎麼了。

「乾,根本看不懂啊!這是什麼東西?密密麻麻的….」我當時心裡想。

對於一個還是國小且學校才剛有電腦課的我來說,這些東西根本就像是個迷宮一樣,彎彎繞繞的組合再一起,根本不知道哪是哪,該怎麼拔,怎麼下手。

所以,我很不爭氣的默默把殼裝上,把螺絲鎖上,拿著籃球出去打球了。(小朋友就是要在外面奔跑呀,玩什麼電腦….)

結果這台電腦就被我放到壞掉又是另一個故事了 XD(其實它本來就快壞了啦!)

Flash

滿多開發者應該已經不太記得 Flash 是什麼東西了吧?

畢竟 Flash 在 2020 年 12 月 31 日就停止更新跟支援了。

Flash 其實是早期 Adobe 所開發的多媒體播放器,廣泛用來製作 遊戲、動畫、互動內容,像「史萊姆的好玩遊戲區」裡的遊戲當時多半就是用 Flash 做的。

「但是為什麼這些遊戲還是可以玩呢?你不是說 Flash 已經停止支援了嗎?」你可能會這樣問。

其實這個問題也跟 Flash 被淘汰有關,那麼這邊也簡單聊一下 Flash 被淘汰的幾個原因:

- 1.瀏覽器技術進步:隨著 HTML5、CSS3、JavaScript 的發展(WebGL、HTML5),就能取代Flash。

- 2.安全性問題:漏洞太多,容易被駭客入侵。

- 3.使用者體驗:需要額外插件,對使用者不方便。

以上只是 Flash 被淘汰的幾個原因,當然還有其他的原因,但這些是比較主要的。

這邊也補充一個有趣的事件,在 2010 年左右,蘋果其實有『單方面』決定不支援 Flash 技術,這導致了許多網站和遊戲無法在 iOS 裝置上運行,想當然這件決定讓許多開發者與使用者非常的不滿。

搞到最後,蘋果不得不把 Flash 整合回來,那段時間也很多人因為這件事情都跑去做越獄,讓 iOS 裝置讓 Flash 可以運行。

Note

越獄(Jailbreak)是指對 iOS 裝置進行修改,以解除蘋果公司對裝置的限制,讓使用者可以安裝未經蘋果認證的應用程式和修改系統設定。

這件事情一直到 2020 年 Flash 停止支援後,才真正的結束這段 孽緣 歷史。

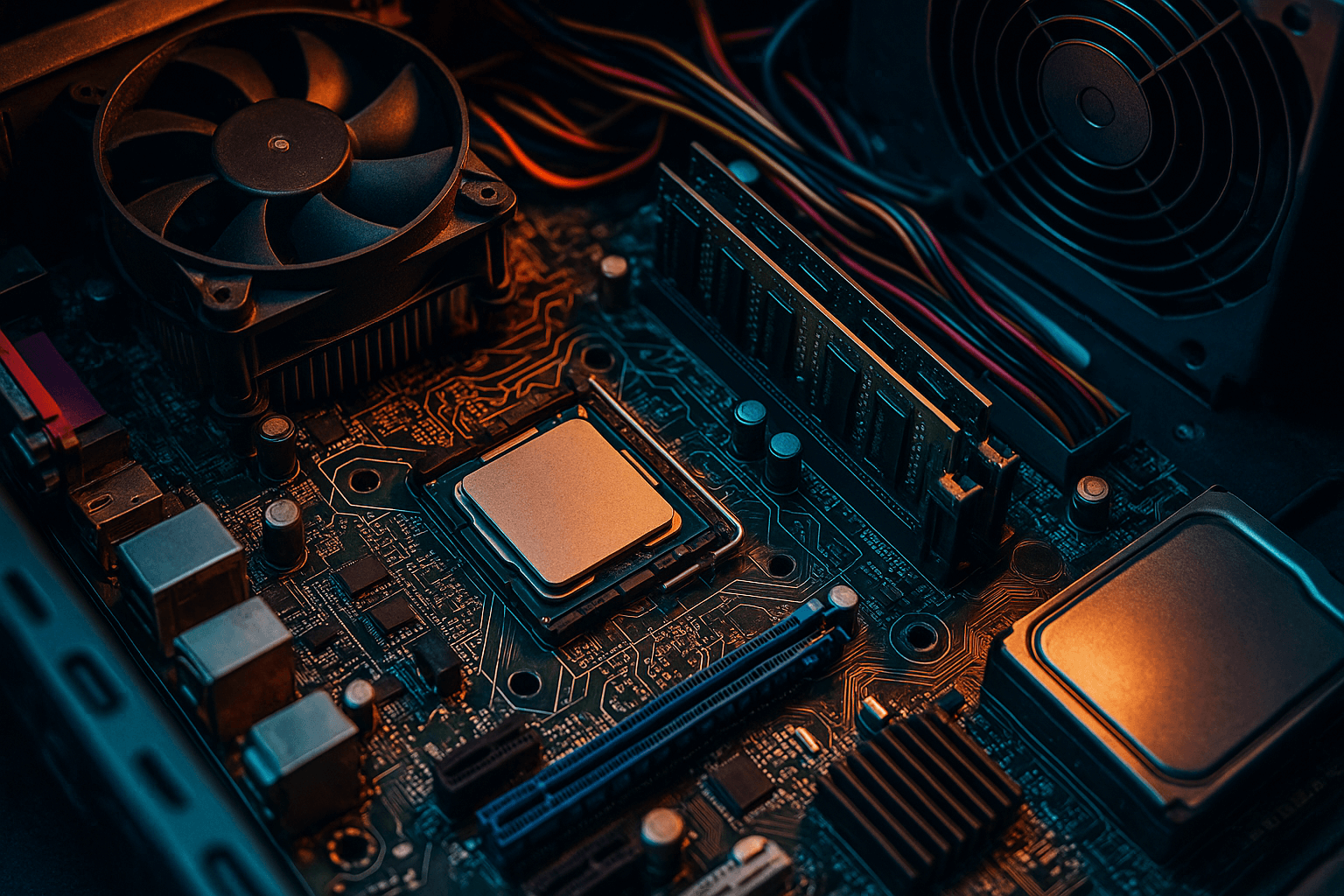

電腦內臟結構

你有試著打開看過電腦的內部結構有什麼嗎?

滿多人對於要將電腦主機殼打開這個行為是抗拒的『打開是一回事,組裝回去才困難』。

打開主機殼僅需要一把十字螺絲起子就可以了,如果你厲害一點,也是可以用指甲去轉開螺絲拉!

打開電腦主機殼後,你一定會看到底下這些東西:

- 主機板(Motherboard)

- GPU(顯示卡)

- CPU(中央處理器)

- 硬碟(HDD/SSD)

- 電源供應器

- RAM(記憶體)

- 光碟機

- 網路卡

形狀可能會因為廠商的設計而有所不同,但基本上內臟結構都一致,當然還有一些其他的零件,例如散熱器、風扇等等,這邊我們就只講核心的部分就好。

我知道直接講主機板、GPU、CPU 等等這些名詞,對於初學者來說可能有點陌生,甚至太過於硬核,所以底下我準備了一張表,並且用擬人化的方式來解釋這些電腦內臟結構,希望這樣能夠讓你更容易理解每個零件的功能。

| 電腦組件 | 功能簡述 | 外觀描述 | 擬人化角色 | 大約位置 | 補充說明 |

|---|---|---|---|---|---|

| 主機板(Motherboard) | 負責連接所有硬體、傳遞訊號 | 一大片綠色或黑色的電路板,上面有插槽與晶片 | 🦴 骨骼系統(脊椎) | 覆蓋主機機殼內的一整面(通常靠左側) | 像骨架與神經幹線,固定並連接所有元件 |

| CPU(中央處理器) | 負責運算與邏輯處理 | 一小塊方形晶片,外有金屬蓋或金色接點 | 🧠 大腦(前額葉) | 主機板中央偏上方,通常有一個風扇或散熱器蓋著 | 執行邏輯判斷與運算,是電腦的控制中心 |

| RAM(記憶體) | 暫時儲存正在處理的資料 | 長條形模組,金手指插入主機板 | 🧠 短期記憶(工作記憶/皮質層) | CPU 旁邊的直立插槽內 | 儲存「當下要用的東西」,關機後清空 |

| HDD/SSD(硬碟) | 永久儲存資料 | 金屬外殼長方盒 | 🧠 長期記憶(海馬迴) | 機殼內的硬碟架或主機板 M.2 插槽 | 儲存檔案、系統、應用程式,重開機也不會消失 |

| GPU(顯示卡) | 處理畫面與圖像運算 | 一塊有大型散熱器與風扇的卡片 | 👁️ 眼睛 | 主機板的 PCIE 插槽上(通常橫放靠下) | 顯示畫面,也能進行高效能運算 |

| 電源供應器 | 提供全機電力 | 金屬方盒,帶有風扇與電源線接口 | ❤️ 心臟與血液循環系統 | 機殼頂部或底部角落 | 將插座電力轉換並供應給各零件 |

| 光碟機 | 讀取/寫入 CD/DVD | 長方形盒狀,有可彈出的托盤 | 📚 相簿與舊書記憶抽屜 | 機殼前方的槽位 | 現今少用,大多改用 USB 或雲端 |

| 網路卡 | 網路連線 | 小卡或主機板上的網路孔模組 | 🌐 耳朵+嘴巴(連接外界) | 主機板後方的網路孔(RJ-45)或 PCIe 插槽 | 與世界交換資料、連接網路(現代大多已經整合進主機板) |

簡單來說:電腦就像一個人,大腦是 CPU,記憶體是短期記憶,硬碟是長期記憶,主機板像神經系統,電源像心臟。

為了方便你辨識,底下我也附上一張圖片,讓你知道這些零件大概長什麼樣子:

以上所介紹的結構 大約位置 並不是絕對的,有些零件會隨著主機殼、主機板的設計而有不同的位置擺放,但大多零件的擺放都跟以上介紹的差不多。

你以為就只有這樣嗎?其實還有一個東西叫做『南北橋』,是主機板上的兩顆晶片,是用來幫各個零件溝通的。

它就像是人類的神經系統,負責連接和協調各個部件的運作,雖然現在的新主機板不再分南橋、北橋,但這些功能其實已經被整合進 CPU 或晶片組裡面了。

結語

學校的電腦課有個門檻需要拿到「丙級電腦硬體技術士」證照,記得某天,老師教導我們如何拆解、安裝電腦時,我手邊剛好沒有工具(被同學先行使用了),不願等待的我,直接利用起我修長的手指甲來轉開螺絲打開主機殼,並熟練的完成拆卸、組裝,讓當時的老師大吃一驚。

後來,老師私下偷偷告訴我….

「看你拆裝這麼厲害,也不用花那些錢去考證照了拉,這樣,你幫我協助輔導其他學生操作,這門課我直接讓你過。」

結果,我莫名的成了這門課的電腦小老師(笑)。

同步更新

本文將同步更新至以下網站:

整理這些技術筆記真的很花時間,如果你願意 關閉 Adblock 支持我,我會把這份感謝轉換成更多「踩坑轉避坑」的內容給你!ヽ(・∀・)ノ